La barrière piège est un

aménagement

provisoire qui permet de sauver certains

amphibiens

migrateurs en évitant leur écrasement sur les routes.

Ainsi, les crapauds communs hivernent dans des zones boisées et

rejoignent, aux alentours du mois de mars,

un

lac ou un étang pour se reproduire. Leurs effectifs peuvent

alors subir de très fortes pertes par écrasement lorsque le flux

migratoire les conduit à traverser des axes routiers.

Le but de la barrière piège est de bloquer les amphibiens avant la

traversée de ces axes, afin de les faire passer de l’autre côté sans

aucun risque. Ce procédé permet ainsi de sauver jusqu’à des milliers

d’animaux à chaque migration.

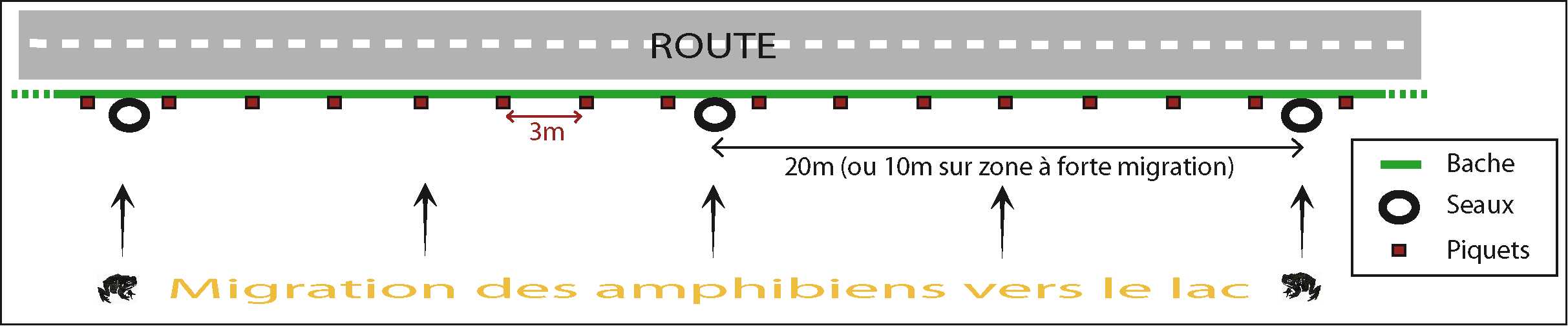

Le système est simple : il s’agit

d’installer une bâche d’environ 50 cm de hauteur sur une longueur

déterminée selon la zone de migration des amphibiens. Elle doit être

tendue et enterrée à sa base dans le sol.

Le long de cette bâche sont positionnés des seaux avec un espacement

d’une vingtaine de mètre (voire plus resserré pour les zones à fortes

migrations).

Quand les amphibiens arrivent au niveau de la

bâche, ils la longent, espérant

trouver un passage qui leur permettra de continuer leur chemin en

direction de leur lieu de reproduction habituel. Et c’est ainsi qu’ils

finissent par tomber au fond d’un seau… et se retrouvent prisonniers

jusqu’au petit matin !

La barrière piège est mise en place juste avant la période de migration

et retirée lorsque celle-ci se termine, les trous de capture étant alors

rebouchés.

Voir la fiche «

méthodologie

de

montage de la barrière piège ».

Pour la collecte des amphibiens, de nombreux bénévoles

passent

chaque matin afin de récupérer les animaux piégés dans les

seaux. Certains jours, c’est la déception, car en fonction des

conditions climatiques (par exemple des températures nocturnes négatives

ou des chutes de neige), les seaux sont vides, aucune migration n’ayant

eu lieu.

Lors de cette opération, les amphibiens doivent être parfaitement

identifiés, sexés, et bien sûr comptés. Toutes ces informations sont

compilées sur

une

fiche de notation journalière.

Les amphibiens sont ensuite emmenés directement sur leur site de

reproduction dans des caisses transparentes (viviers).

En parallèle, sur certains sites comme celui de La Cassière,

un

comptage des amphibiens écrasés sur les routes peut être effectué.

En effet, sur ce site, certains amphibiens hivernent en dessous du

chemin sur lequel est installée la barrière et ne sont donc pas

interceptés par celle-ci, d’où des écrasements inévitables.

Cette deuxième opération permet d’estimer au mieux la population

d’amphibiens présente sur le site mais aussi de juger au mieux la

pertinence de l’opération de sauvetage réalisée sur plusieurs

années.

Rapports scientifiques 2006 2007

2008